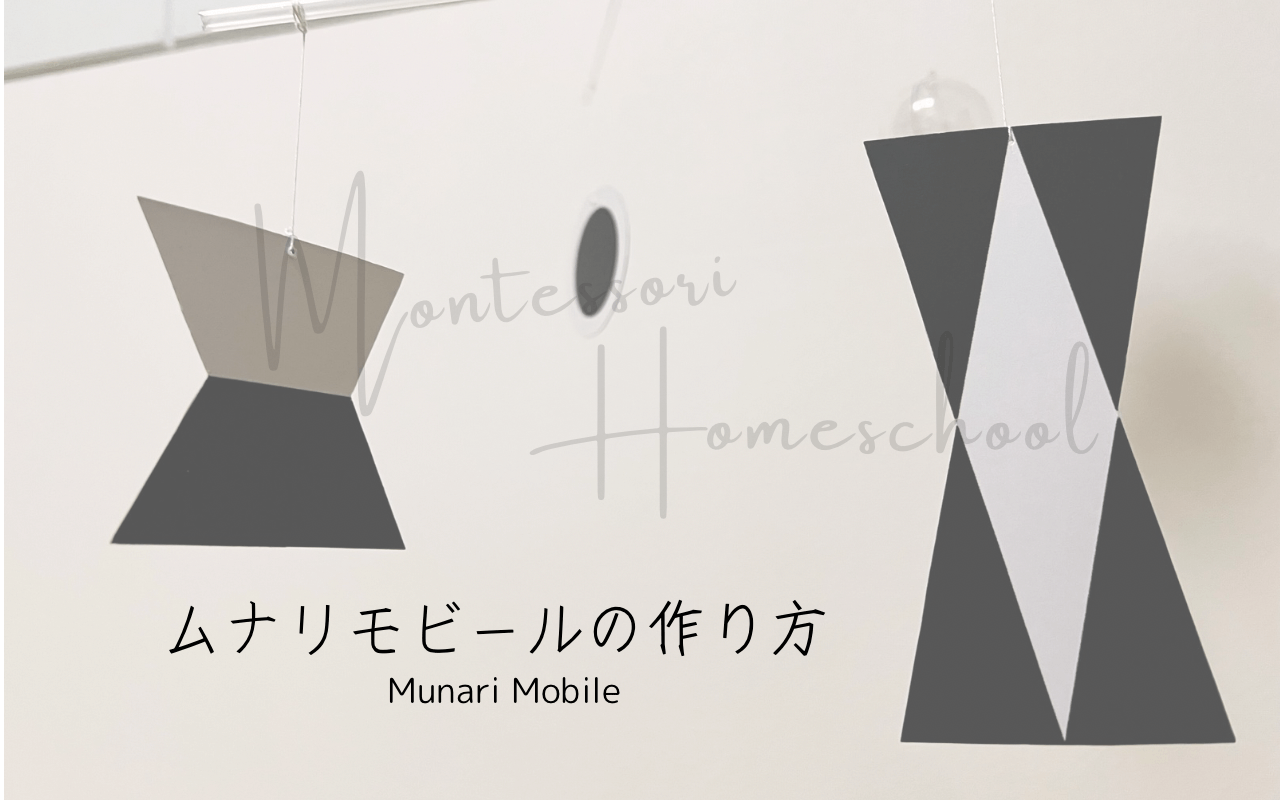

モンテッソーリ教育のムナリモビールを作りたいけど、色んなDIY動画やネット情報が溢れていて、公式のムナリモビールに近づけるにはいったいどうしたらいいのかわからない…

悩めるママ

悩めるママ本物に近いムナリモビールを作りたいけど…

日本で流行ってる手作りモビールのほとんどはルーツ不明のものが基になってしまっているようです。

そこでこの記事では、できるだけ公式に忠実なムナリモビールを作るためにはどうしたらいいか、公認教具や世界中のモンテッソーリ教師が紹介するモビールの情報を参考にまとめてみました。

- 国際モンテッソーリ協会(AMI)認定教師

- 0-3歳レベルの養成コースを修了している教師

- モンテッソーリ教具AMI公認の会社

ムナリモビールの作り方は大きく3つの方法が元となっていて、その情報が混ざってしまったのではないか?という考察に辿り着きました。それぞれ詳しく解説します。

本物に近いムナリモビールの作り方①モンテッソーリ法によるもの

国際モンテッソーリ協会の0-3レベル養成コースを修了した教師の中で紹介しているムナリモビールから、もっとも有力な形を紹介します。

この形のムナリモビールはあまり世の中では流通していませんが、何人かのAMI公認教師が糸の長さまでミリ単位で同一のものを紹介されていたことより、テンプレートがある可能性が見えました。

色んな情報を組み合わせて、公式に近い製作方法を研究したので紹介します。

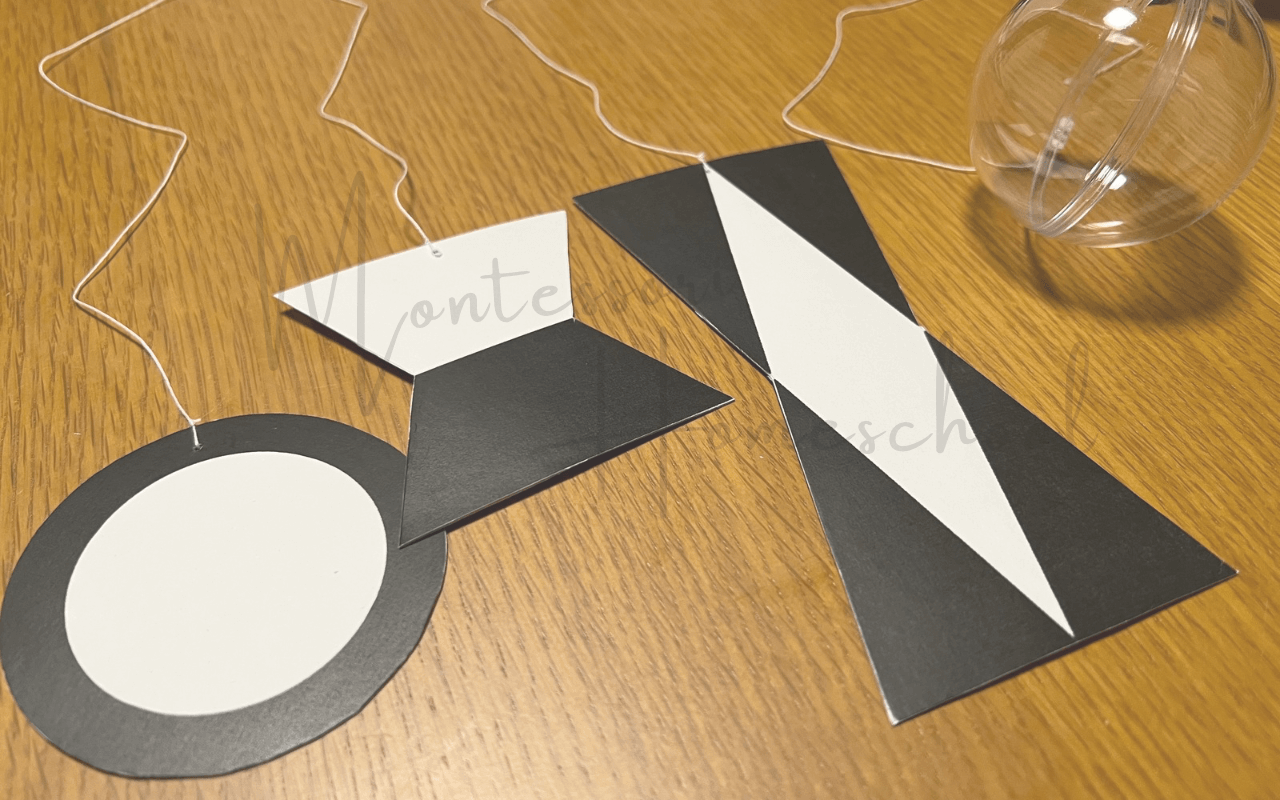

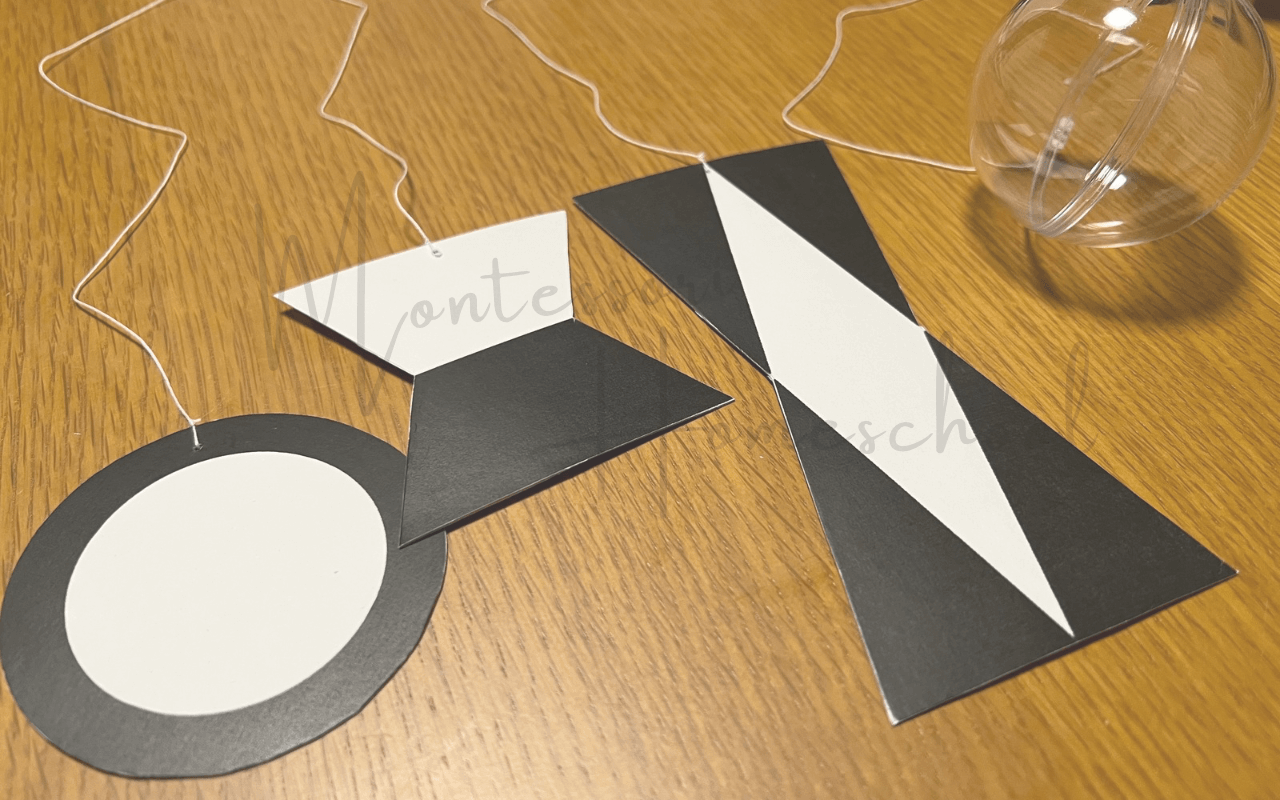

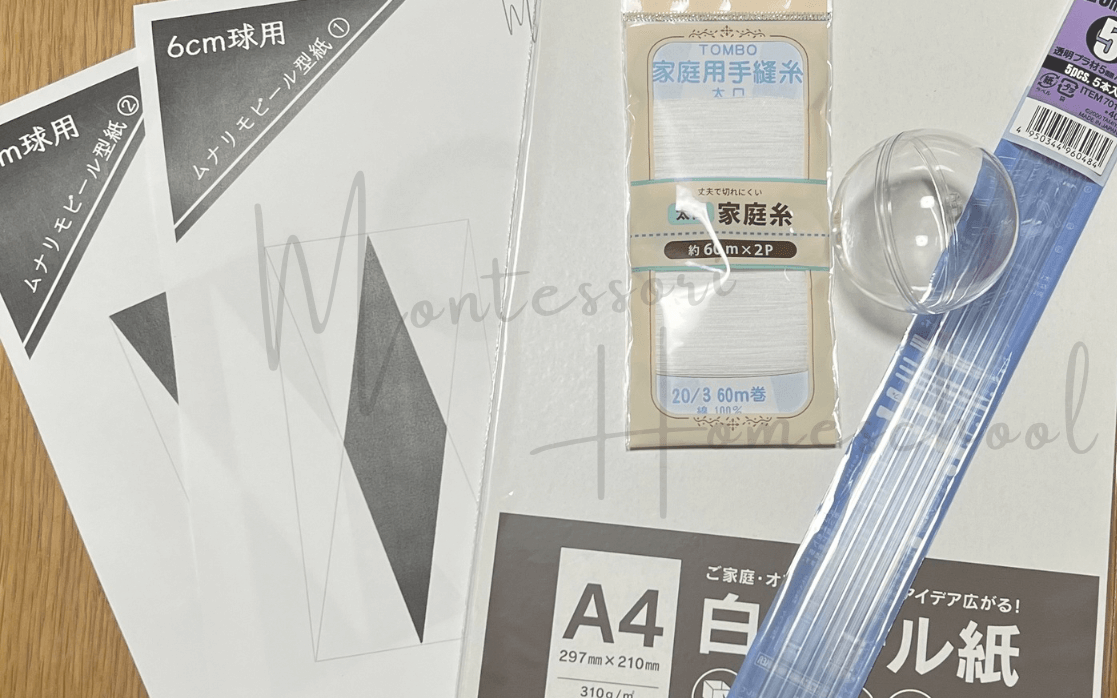

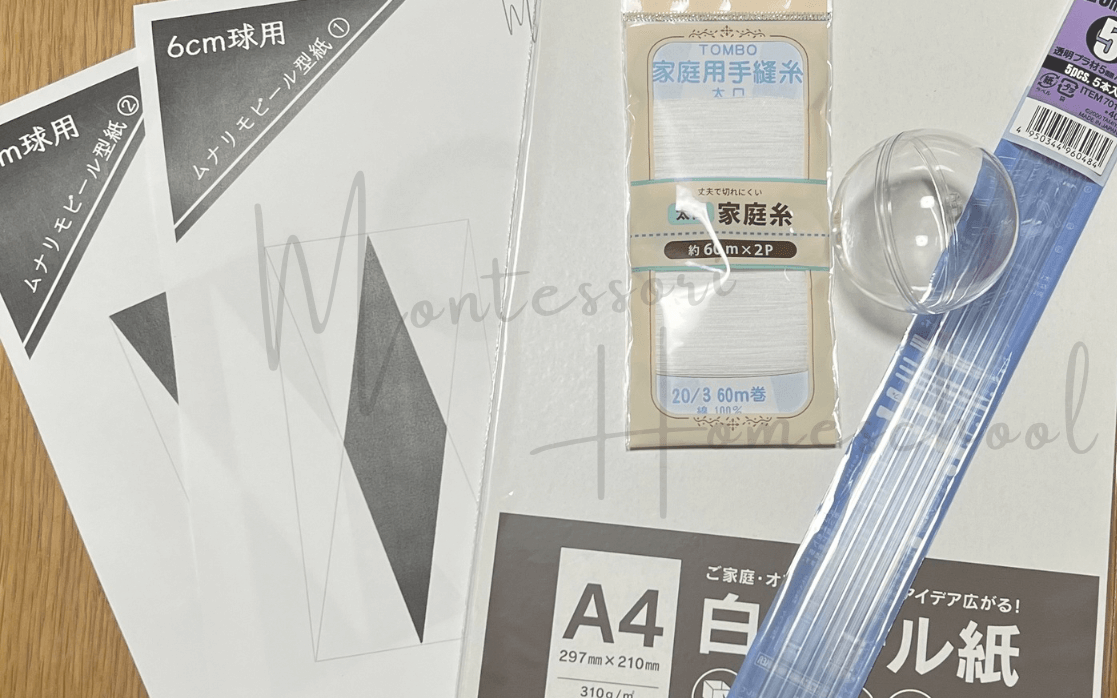

型紙はA4用紙に印刷して使ってください。

- 透明な球体(推奨:直径6cm)

- 厚紙

- 型紙(ムナリモビール型紙①、ムナリモビール型紙②)

- 糸(絹、綿、ワイヤーなど)

- 丸棒(太さ4~5mmのダウエル棒やアクリル棒など)3本(28cm、21cm、16.5cm)

- キーリング

- 定規(金属製・滑り止め付き推奨)

- はさみ

- カッター

- カッターマット

- 針

- スティックのり

- 接着剤

- テープ(バランス見る時に使うなら)

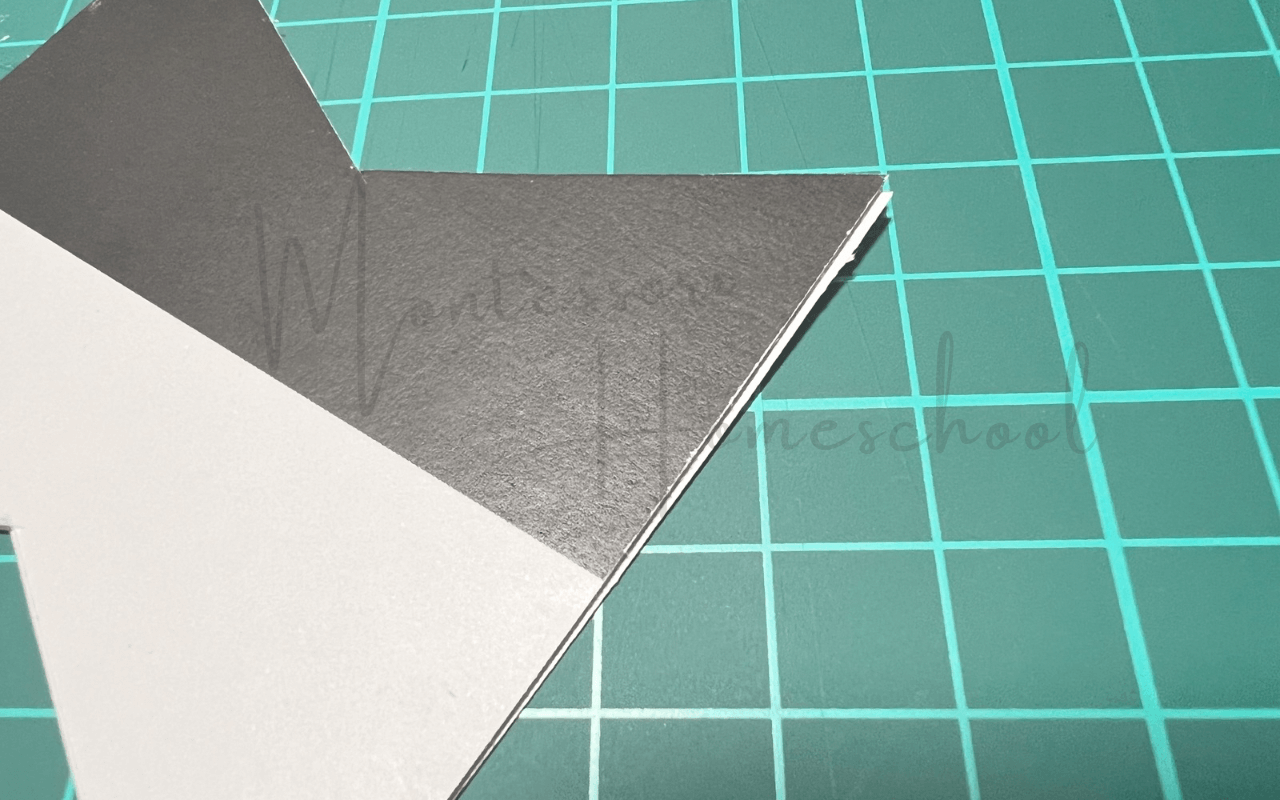

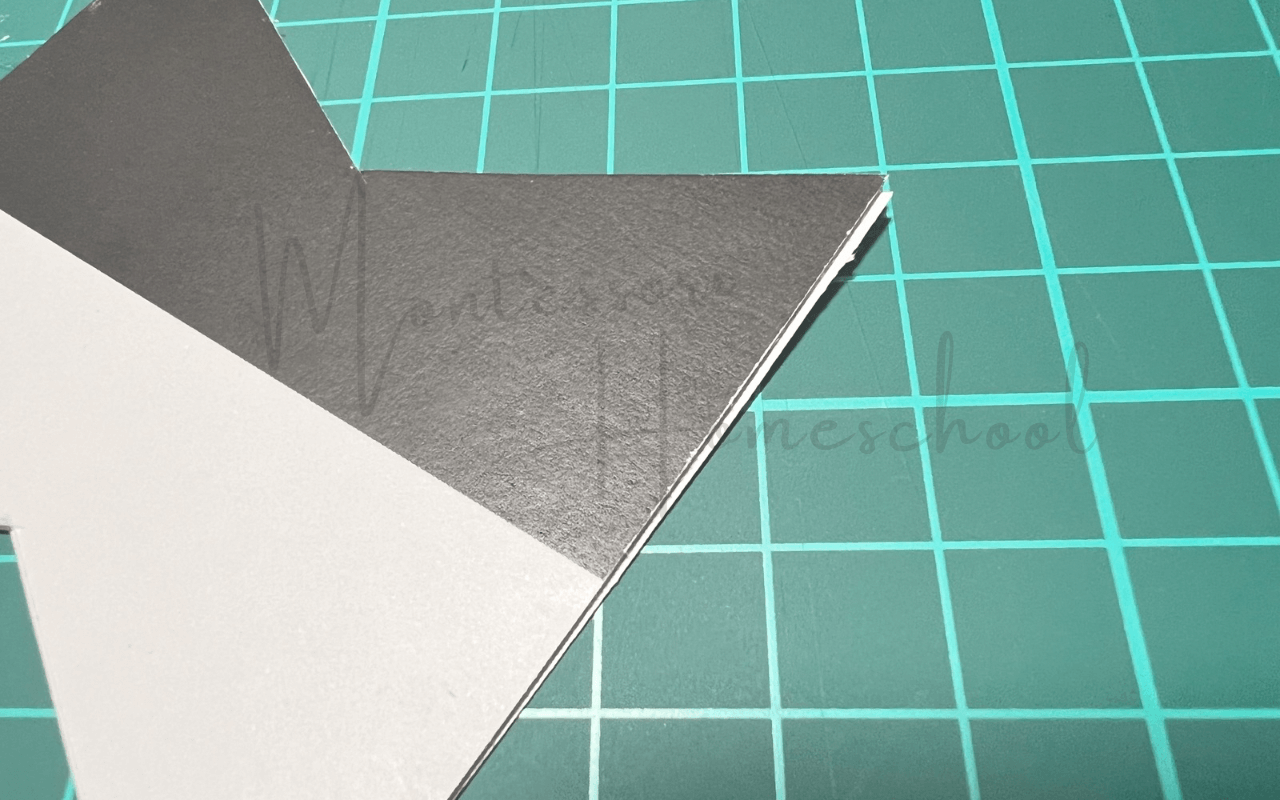

型紙と厚紙を貼り合わせます。

A4のボール紙を使ったので、型紙と同じサイズ!A4同士を貼り合わせました。

切り分けてから貼っても構いません。

表に出る白い部分に糊汚れがつかないように気をつけてください。

すぐ黒くなってしまうので要注意!

カッターと定規を使うと直線が綺麗になるのでおすすめですが、定規は金属製でないとカッターで削れます。

また、滑り止めがついていないと描いてる途中で絶対に動いてしまうので、金属製の滑り止め付きの定規を使ってください。

先ほど作成した型紙の裏面に、切ってから貼ってください。

カッターマットの下にしばらく置いておきました。

紙の反りを無くします。

貼り合わせた後の紙のはみ出しが気になる場合は調整してください。

できれば輪郭の黒い線は最終的に切り落としてください。残った状態でも構いませんが、本来、色画用紙を貼り合わせたり、白と黒の紙などから作られる幾何学模様です。これは紙印刷した型紙を使う簡易版なので、本物に近づけたい人は輪郭の線は取り除いてください。

重石の待ち時間に…棒の長さを28cm、21cm、16.5cmに切ります。

公式では透明なバーを使ってるケースが多かったので、アクリル棒を使ってみました。

ハサミで一周ぐるりと刃を当ててから、パキッと割ると綺麗に折れます。

※竹ひごでも大丈夫です。

100均では調達できなかったため、アクリル棒はネット購入。

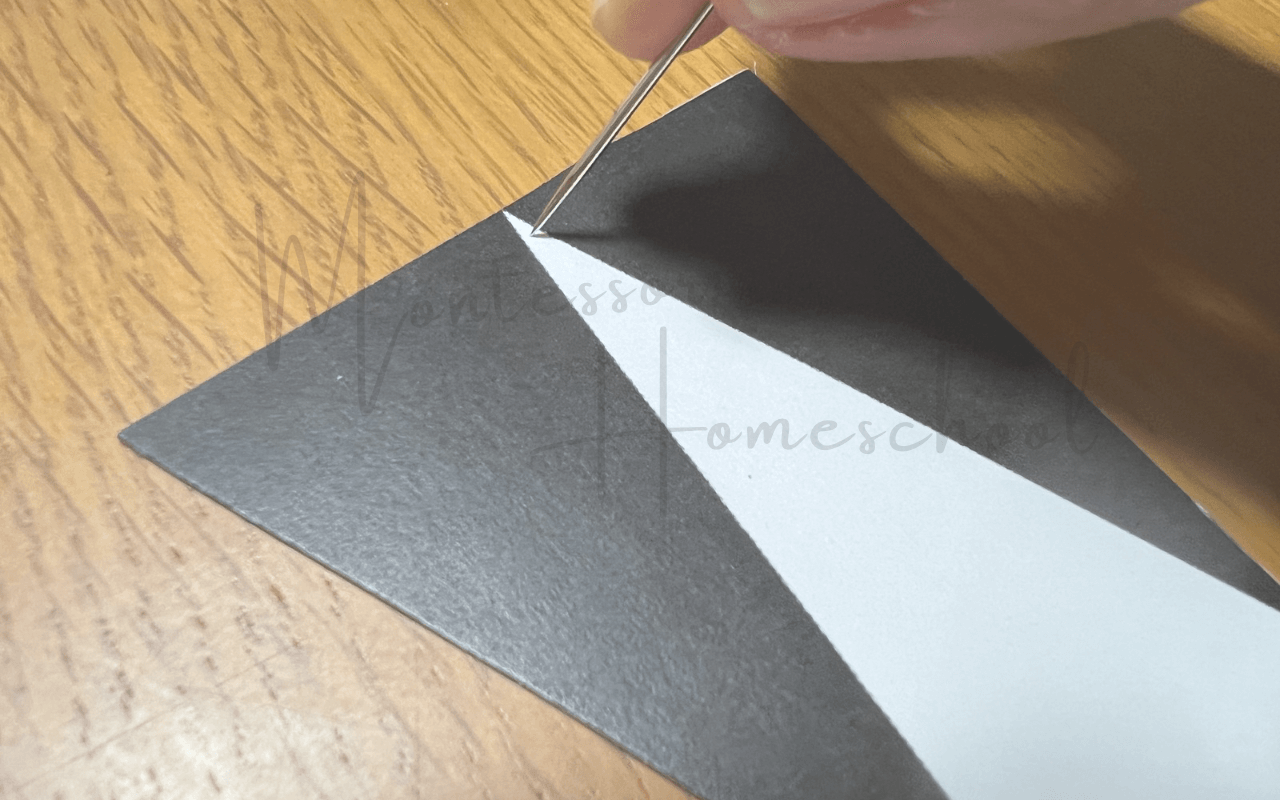

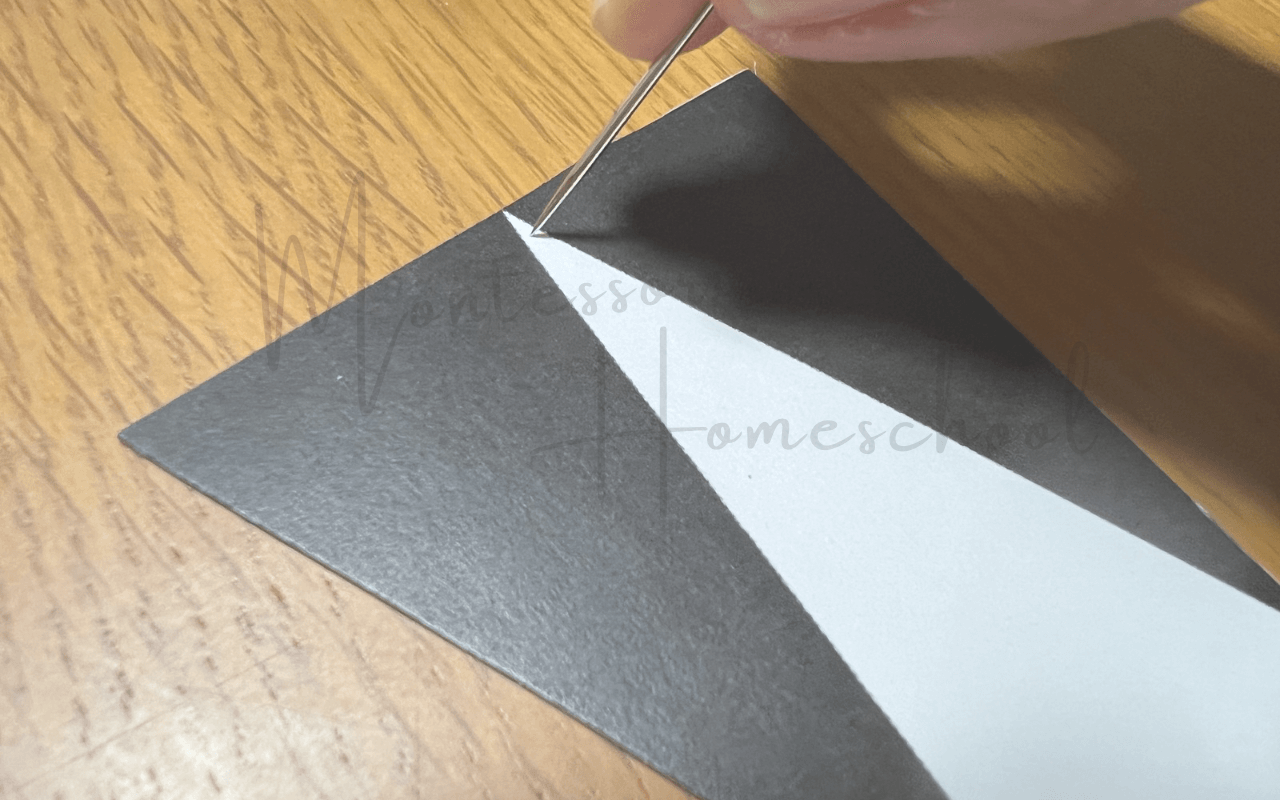

紙パーツの使う素材によりますが、押しピンや縫い物の針などでグリグリすれば穴を開けられます。(端から5mmほどの位置に穴あけ)

ワイヤーなどは針が必要ありませんが、糸の場合、穴を開けたついでに糸も通します。糸の長さはSTEP7を参考に少し長めに切っておいてください。

糸の結び目は接着剤で固めて、糸の始末をします。

透明なボールはこちらの6cmを使いました。

最初はナイロン糸でやろうとしたのですが、結び目がすぐに解けて、初心者向けではなかったのでやめました。

糸を使うと回転性が良くなり、完成後の動きがとても面白くなったので糸お勧めです!

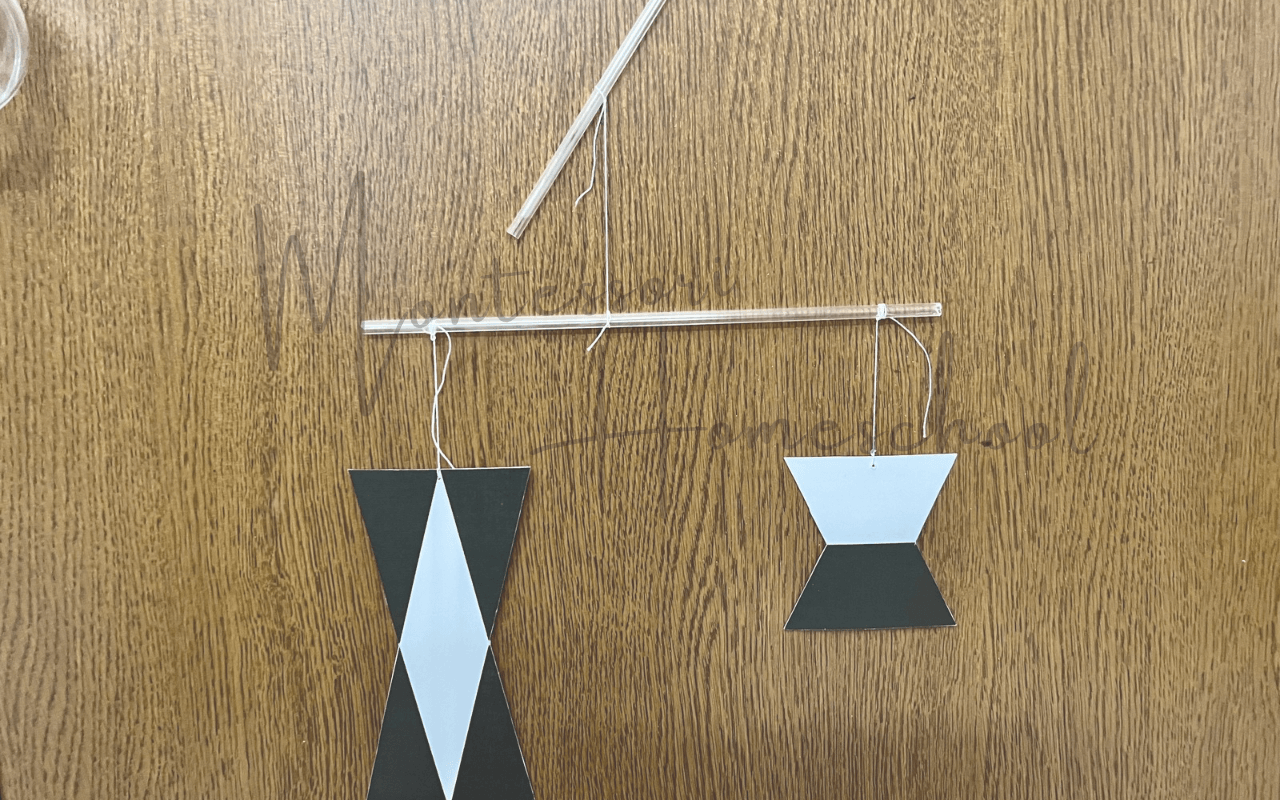

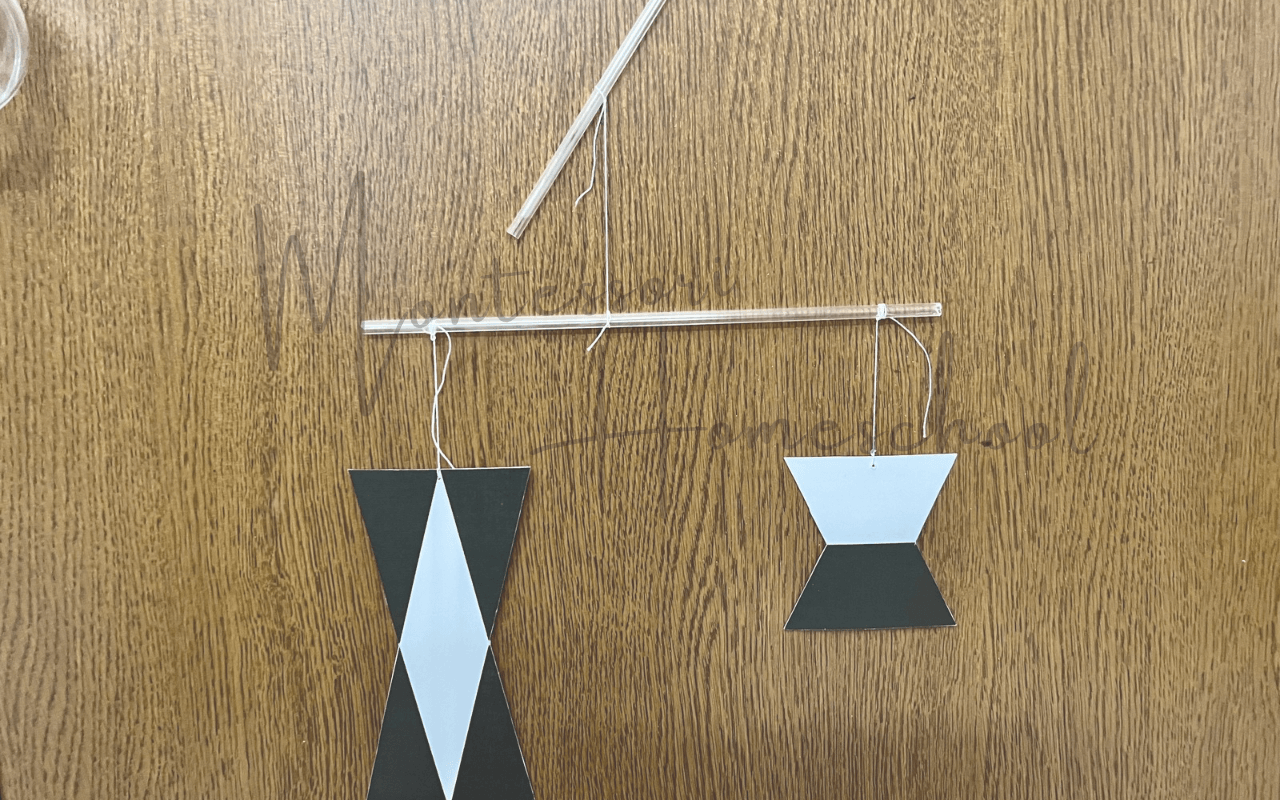

パーツごとの糸の長さを確認しつつ、端から2cmの位置に3回ほど糸を巻きながら結びます。

糸の長さをきっちり揃えるというよりも、図のように、パーツ同士の上が揃っているか?下が揃っているかという形を優先して組み立てた方が良さそうです。

テーブルに置きながら組み立てるバージョン

テーブルに置きながら、バランスを見るときだけ持ち上げて糸を左右に動かします。

ホワイトボードにマグネットを貼る方法もあるようでしたが、こんなふうにテーブルに置きながらでもできました。

壁にテープ固定しながら組み立てるバージョン

2段目、3段目…と調整していきます。

自分がやりやすい方法で!

最上部にキーリングなどをつけて、引っ掛けやすくアレンジしてもよし。

私は100均のランドセルマルチフックを使って着脱をしやすく改造しました。

空中でのバランスを見て完成!

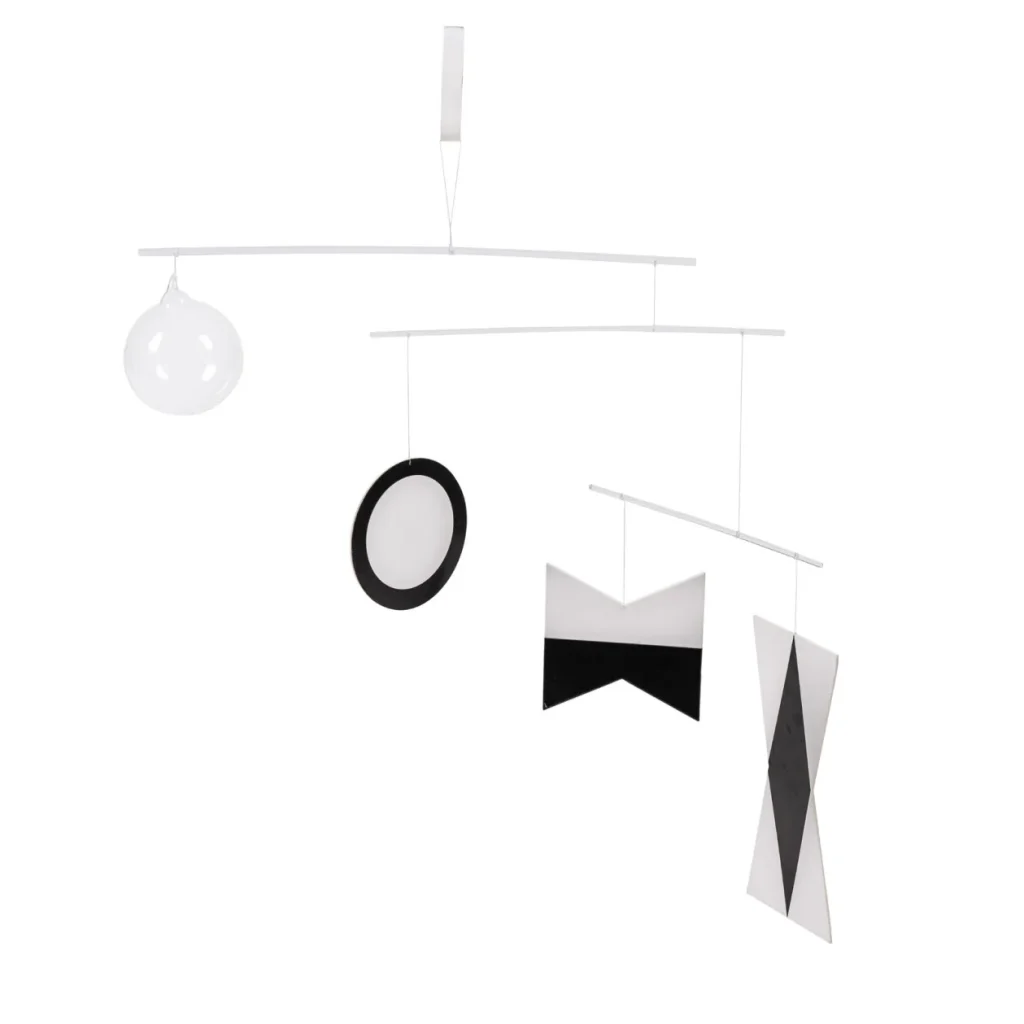

透明球が下の位置に来ているのが特徴的です。

ムナリモビール用に使えそうなガラス球はどこで買える?

ムナリモビールと言えば、ガラス球というイメージがありますが、いざ入手しようとするとなかなか理想通りのものが見つからないと思います。

そもそも、どんな形なのか、ガラス球バージョンのものを見たことがない人にとっては、探し方も分からない可能性も。

私も探しまくったのですが、唯一、楽天で正規品とよく似た形の理想的なガラスボールを発見しました。

ただし、透明色は売り切れてることがほとんどで入手困難です。

どうしてもガラスボールが欲しいという人は、海外版Amazonで探すと入手が可能になっています。

ちなみに、後半部分の『本物に近いムナリモビールを作るためのヒント集』というところでガラス製とプラスチック製の比較についてまとめています。

本物に近いムナリモビールの作り方②ムナーリ・メソッド法によるもの

次に紹介するのは、モンテッソーリ法によるものというより、元祖ムナーリ式に近い形のものです。

公認教具を販売する会社のNienhuis製モビールがこの形に似ています。

ムナリモビールの設計はもともと、モンテッソーリ教育法のために作られたものではなく、ムナーリによって作られた作品から拝借されたものです。

役に立たない機械を作った男として有名なブルーノ・ムナーリ。

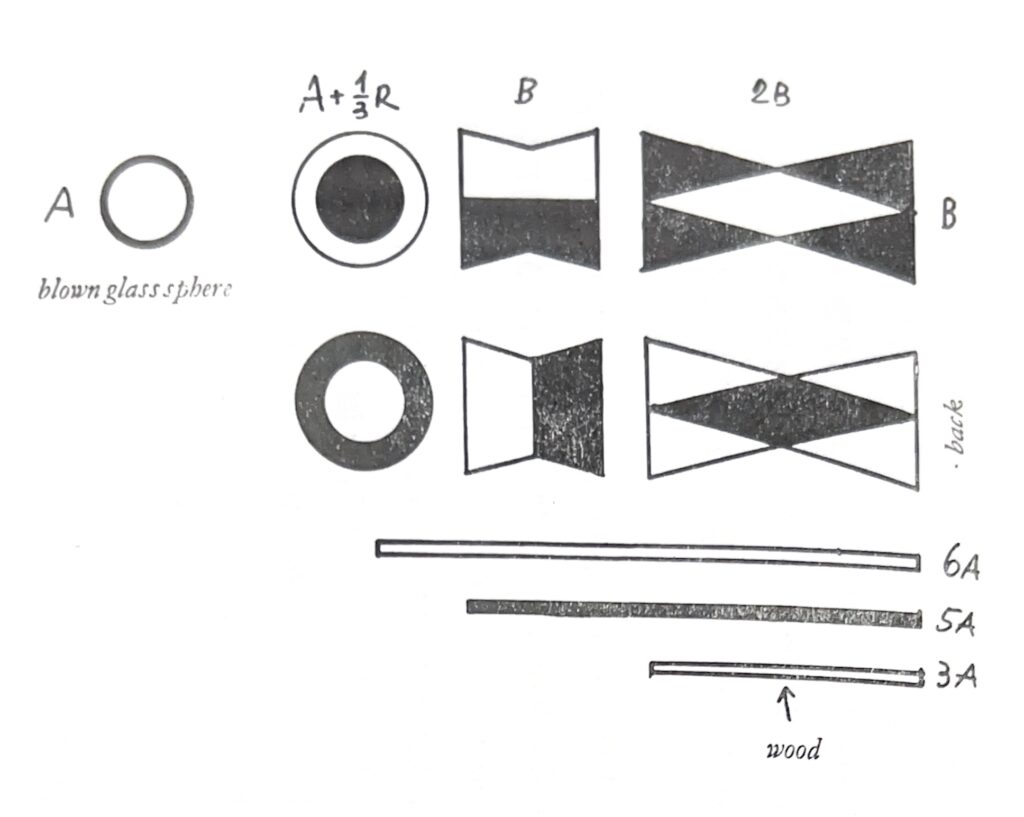

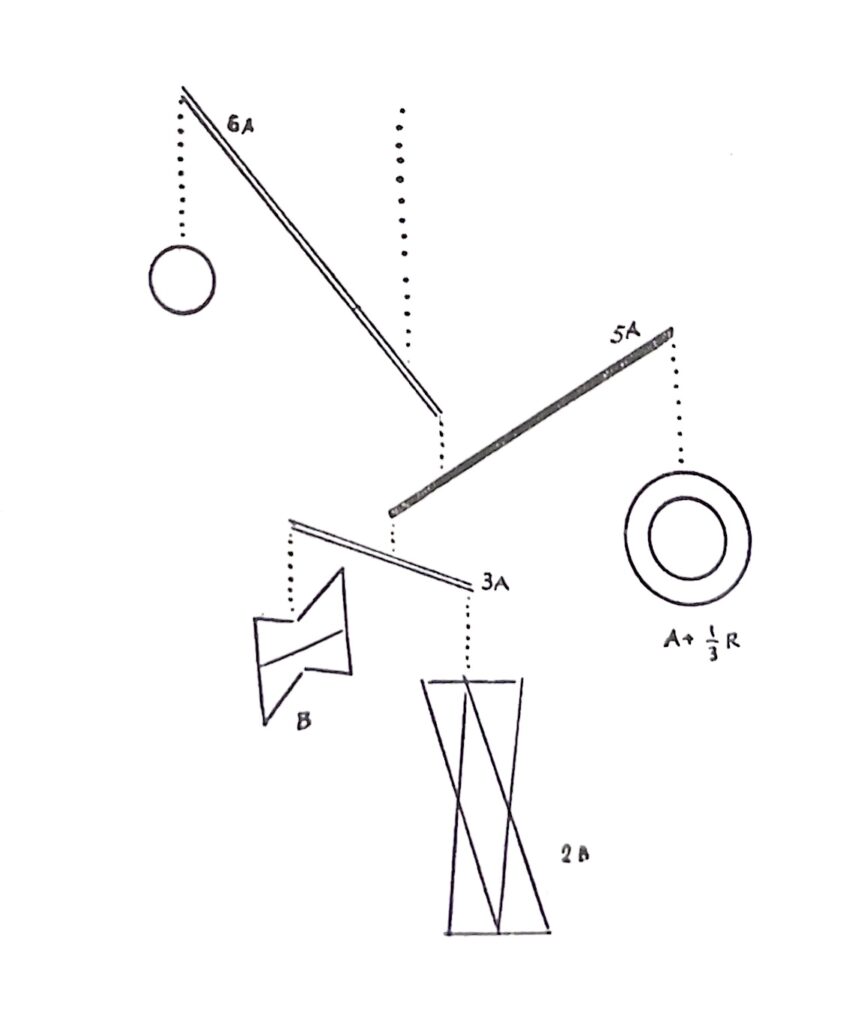

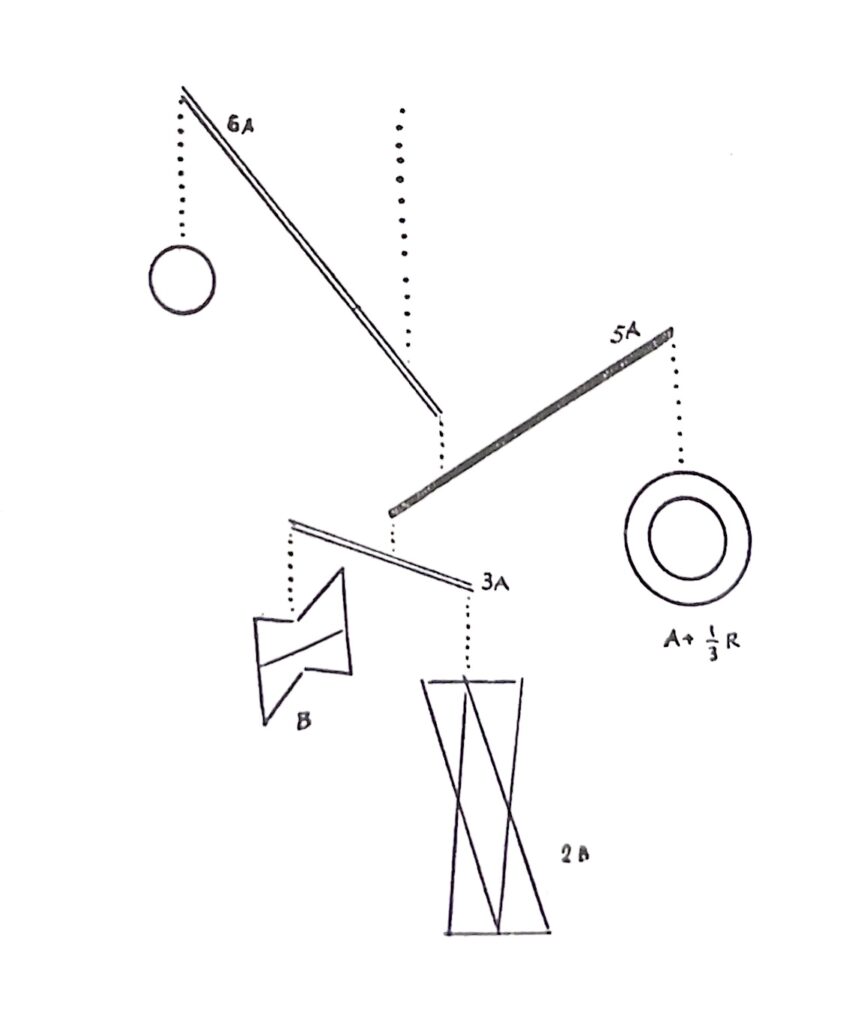

この設計図はムナーリの著書で紹介されています。現在、モンテッソーリ教育法で使われているムナリモビールそのままの形をしていますね。

- 透明な球体(推奨:直径6cm)

- 厚紙

- 型紙

- 糸(絹、綿、ワイヤーなど)

- 丸棒(太さ4~5mmのダウエル棒、竹ひご、アクリル棒など)3本(36cm、30cm、18cm)

用意する型紙と棒の長さが異なります。

型紙で作った方が断然楽なので、ダウンロード用の型紙を公開しています。

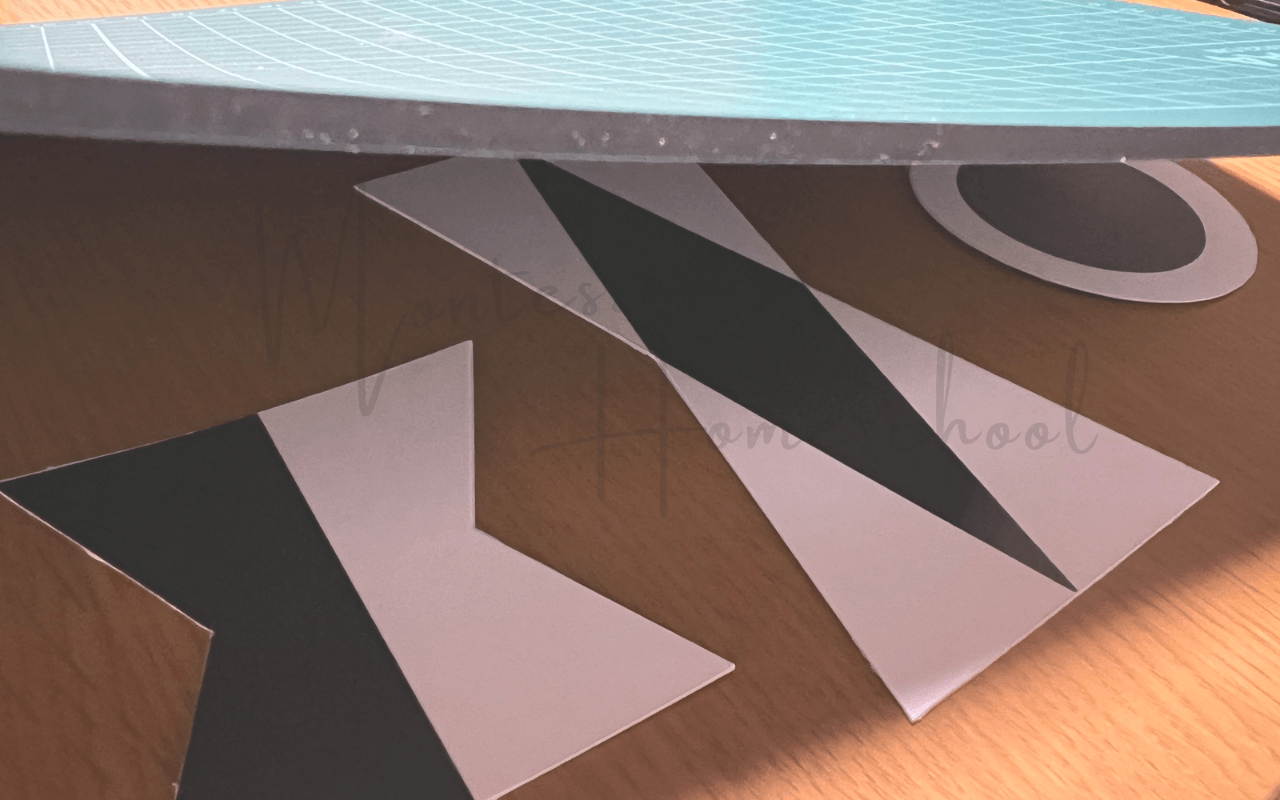

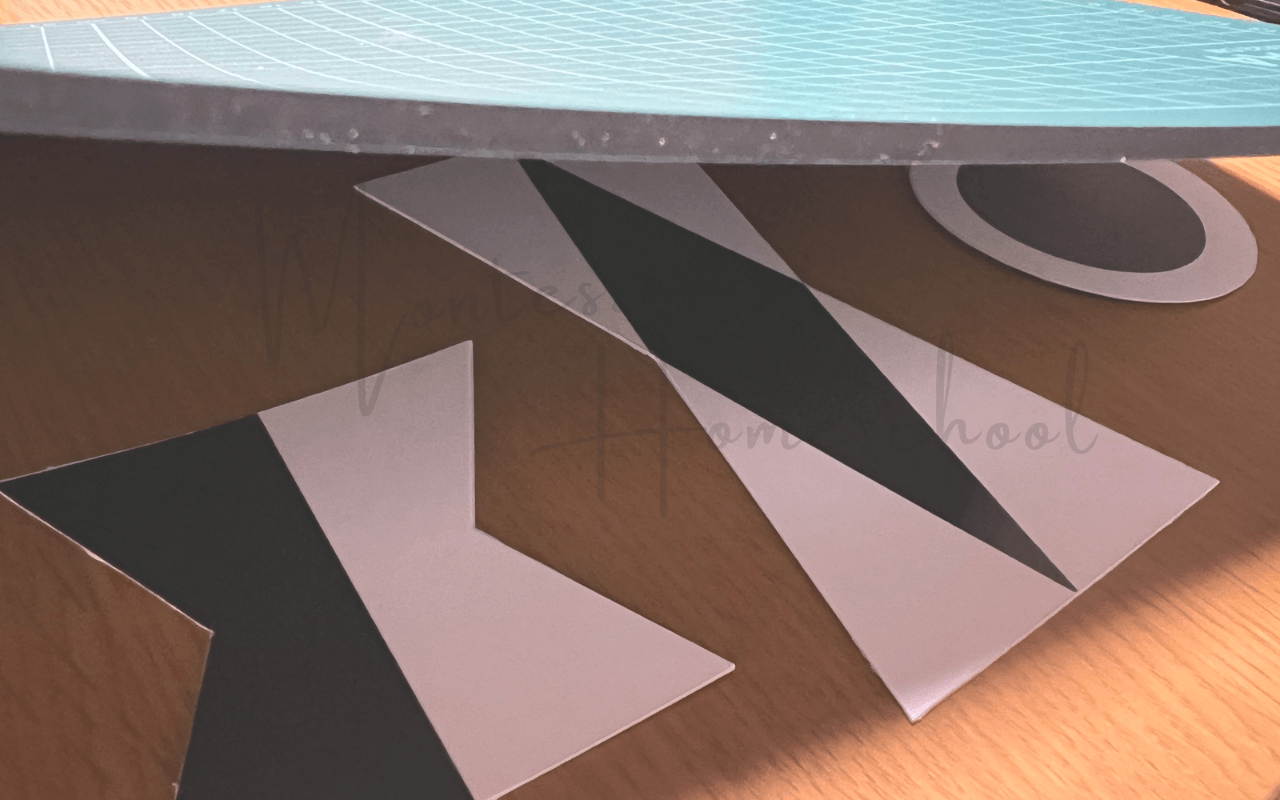

ひとつ目の作り方と大きく異なるのは、棒の長さとパーツの大きさ、吊るし方に特徴があります。

ひとつ目では、高さが揃っていたものですが、こちらの作り方ではパーツの高さがそれぞれ異なる位置に配置されているので確認してみてください。

また、正方形サイズのパーツを吊るす方向がV字となっている辺が上下となるように吊るします。

ムナリモビールの設計図の理論を以下で詳しく解説しています。

白と黒の画用紙で作る場合

- 黒い円:直径Bを切り抜く。

- 白い円:直径Bを切り抜く。

- 黒い円から直径Aの円を切り抜く。

- 小さな黒い円Aを大きな白い円Bに貼り付け、小さな白い円を大きな黒い円に貼り付ける。

- 2つの大きな円を貼り合わせる。

球体6cmの場合 A=6cm B=7cm

- 黒い厚紙1枚

- 白い厚紙1枚

- 辺の長さが2B、幅Bの長方形を下書きする。

- 幅Bの辺の中心点に印をつける。

- Bの辺の中心点から対角線上の頂点に向けて線を引く。(計4本)

- 黒い紙と白い紙を上の図の輪郭になるようにカッターで切り抜く。×印は廃棄する。

- どちらか一方の中心にある平行四辺形切り取り、切り落とした4つの角もそれぞれパーツとなる。

- 平行四辺形と4つの二等辺三角形ができるので、パーツを図のようになるようにもう一方の紙の両面に貼りつけていく。

※2通りのバージョンがあります。ムナーリの設計図にもともとV字の角度についての指定がなかったため、解釈が分かれた(?)

パターン1

- サイズBの白い厚紙正方形1枚

- サイズBの黒い厚紙正方形1枚

- 各辺の長さが「B」(モビールの規定サイズ)の正方形を用意する。

- 2枚の黒い正方形を半分に切り、それらを図のように白い正方形の表裏に貼り合わせる。一方は縦方向、もう一方は横方向。

- 正方形の各辺の中央(Bの半分)に印をつける。

- 各辺の中心点から、正方形の対角線上にある頂点に向けて線を引く。この作業を4辺すべてで行う。※描いた線を確認し、トラペゾイド(台形)型が2つ繋がったような形(蝶の形のような形状)が見える状態になっていればOK!

- 描いた線に沿ってカットする。

パターン2

- ①〜③まではパターン1と同じ

- 辺の中央をAの長さで測り、その辺の端から四角の四隅と線を結ぶ。

- 描いた線に沿ってカットする。

AMI公認ではパターン①を使われてることが多いです。

長さ3A、5A、6Aの計3本を作る。

- 一番下から始め、長方形パーツと正方形パーツを吊るす。

- 次に円パーツを吊るし、最後に球体パーツを吊るす。

- ねじれた糸を使用し、それぞれの棒が回転できるようにする。ただし、図形同士が触れ合わないように注意。

- バランスが取れたら、上部以外の糸を接着剤で固定。

色画用紙バージョンを制作してみましたが、かなり精巧にパーツを切り取らないと幾何学模様に歪みが生じるので難しかったです。

円も綺麗に切り取ってもハンドメイドだとガタガタが目立ちました。

微調整にとても時間がかかるので、不器用な人にはお勧めしません。型紙印刷おすすめ!

ムナリモビールの作り方③おうちモンテッソーリ界隈で広まっているムナリモビール

ルーツ不明ですが、こちらのモビールがおうちモンテッソーリ界隈では広まっています。

作りとしてはムナーリ式とほぼ同じで正方形パーツがパターン2での製作、吊るし方は水平方向が上下になる吊るし方です。

そして、バランスバーへの白黒ペイントが特徴となります。

AMI以外の団体考案のもの、あるいは個人アレンジのアイデアがインターネット上で広まった説があります。

公式の印象が私の中では薄いので製作方法は紹介していませんが、このパターンを製作される方は「ムナリモビール 作り方」と検索するとほぼこの方法が出てきますので参考にしてみてください。

本物に近いムナリモビールを作るためのヒント集

ムナリモビールの球体はガラス製?プラスチック製?

ムナリモビールに使われる透明な球体について、公式に基づくガイドラインではガラスボールが推奨されています。

視覚的効果の高さ

ガラスは光をより自然に反射し、透明度が高いため、赤ちゃんが光の動きを追う際に理想的な視覚刺激を与えられます。

重さによるバランスの調整

ガラスはプラスチックよりも適度な重さがあり、ムナリモビール全体の動きが自然で穏やかになります。これにより、赤ちゃんに集中しやすい視覚体験を提供できます。

プラスチックボールとの違い

| ガラス | プラスチック | |

|---|---|---|

| 透明度 | 透明度が高い 光の反射が美しい | やや透明度が劣る場合がある |

| 重さ | 適度な重さがあり動きがスムーズ | 軽いため動きが不規則になる場合がある |

| 耐久性 | 割れやすいので取り扱いに注意が必要 | 割れにくく、安全性が高い |

| 教育的効果 | 自然な光の反射で視覚効果が優れる | 視覚効果はやや劣るが十分な代用が可能 |

| コスト | 高価になることが多い | 比較的安価で入手しやすい |

公式なムナリモビールではガラスボールが推奨されており、その透明度と重さが教育効果を高める要因となっています。

しかし、安全性や取り扱いやすさを考慮すると、家庭で取り入れる場合、プラスチックボールも選択肢として十分実用的です。

家庭環境や目的に合わせて選ぶことが大切です。

ムナリモビールの吊り下げ棒の白黒ペイント有無

ムナリモビールの公式とされるデザインにおいては、吊り下げる棒(モビールの支えとなる部分)について特に黒白のペイントが求められているわけではありません。

なお、詳細の真偽は不明ですが、ルーツをたどっていくと、黒白のペイントは、正式な国際モンテッソーリ協会による発表のものではなさそうです。

国際モンテッソーリ協会の教師が使用しているムナリモビールは、ほぼ無塗装、目立たない色、自然素材である印象です。(養成コースにおいても)

ペイントしない場合は、棒の存在が目立ちにくくなり、吊るされている図形に視覚的な集中が促されます。

AMI認定教師が使うムナリモビールを確認して行きましたが、0-3コースを受講していないモンテッソーリ教師においては棒を白黒ペイントしている率が高く、0-3コースを受講しているモンテッソーリ教師においては無塗装&アクリル棒率が高かったです。

棒を黒白にペイントするか否かは明確な規定はないようです。

ムナリモビールの棒の種類は木製?プラスチック?

棒の種類は明確に定められておらず、シンプルな素材や自然素材がよく用いられています。

公式のものでは、黒い棒やアクリル棒のような透明色の素材です。

恐らく、幾何学模様に集中させるため、余計な情報を削ぎ落とした形にしているのではないでしょうか。

ムナリモビールの紙素材

公式の仕様では、ムナリモビールに使われる紙素材は軽量で安定性のある素材が推奨されています。

素材の例:厚紙(カードストック)や薄手のプラスチック板。

厚みは約 0.5mm~1mm程度 が適しています。

これは、丈夫で形状を維持しやすく、軽量でバランスを保ちやすいためです。

ダンボールのように厚みがある素材は、重さの比重や空気の流れが異なり、モビール全体のバランスが崩れる可能性があるため、あまり推奨されません。

厚紙は、光を通さずしっかりとした見た目を作り出せます。

透明なアクリル板や薄いプラスチックは、長期間の使用や高い耐久性を求める場合に使用すると良いです。(加工しづらい、失敗すると費用がかさむのが難点)

黒と白の部分には光沢のないマットな素材が推奨されます。

なぜ厚紙が推奨されるのか

新生児は繊細な動きを追視するため、オブジェクトが軽いと風や小さな空気の流れで揺れる動きが生じやすくなります。

また、ムナリモビールは、全体のバランスが重要な教材です。

厚紙程度の重さが最適であり、厚すぎるとバランス調整が難しくなる場合があります。

必ず表面が滑らかで反射しすぎない素材を選びましょう(光沢紙やコーティングされた紙は避ける)。

軽量であり、モビール全体のバランスが取りやすくなるためです。

厚みのあるダンボールは、重さが出てしまい動きが制限される可能性があるため避ける方が良いでしょう。

幾何学模様カードの正方形サイズを吊るす向き

長方形(レクタングル)の方は水平となる辺が上下になるように吊るしますが、正方形(スクエア)の方は2通りあるようです。

V字カットの辺が上下になるように吊るすパターンと水平の辺が上下になるように吊るすパターンです。

どちらが正しいのか…調べましたが、おそらくどちらも正しいようです。

体感的に、世界中のモンテッソーリ教師が紹介しているモビールは、水平上下:V字上下=9:1くらいの割合で使われています。

ただし、AMI認定教具を販売する会社が販売しているムナリモビールはV字が上下になるように吊るしているところから見ても、V字が全く間違いであるということでもなさそうです。

正式なAMI認定コースですが、両方の吊るし方のものを使われています。

ムナリモビールの糸の種類

公式仕様に近い糸として推奨される種類の糸を紹介します。

ナイロン糸(透明糸)

透明なため、糸が目立たず、オブジェクトが宙に浮いているように見える効果を生む。

軽量で強度があり、結び目がしっかり固定できるので、特に、釣り糸(モノフィラメントライン)がよく使用されます。

ナイロン糸は透明で目立たない。軽量で丈夫。 結び目が解けやすいのでしっかり固定する必要あり。

コットン糸(黒または白)

モビール全体のデザインに統一感を持たせるため、黒と白のパーツに合わせて色を選ぶことができる。

自然素材で、結びやすく扱いやすい。モビールがゆっくり揺れる動きに適しています。

何本かの糸をねじって作られているので、それによってパーツの回転性が生まれやすい。

- コットン糸:手触りがよく、結びやすい。自然素材で柔らかい印象。 ホコリを吸いやすい場合がある。

- シルク糸:高級感があり、滑らかで丈夫。 コストが高く、やや扱いが難しい。

糸の太さ

太さの目安:0.2mm~0.5mm程度

太すぎると糸が目立ち、モビール全体の見た目に影響するため、細めの糸が推奨されます。

公式に近い形のモビールを販売してるものを見つけたのでこちらに貼っておきます。

ただし、細すぎる糸は切れるリスクがあるため、オブジェクトの重さや全体の構造に応じて選ぶのが重要です。

- 見た目を優先するか、耐久性を優先するか

- 透明感が欲しい場合はナイロン糸

- カラーバランスやデザインの統一感を重視する場合は黒や白のコットン糸

- 長期使用を考慮する

- 長期間使う場合、耐久性の高い素材(ナイロンやシルク)が適している

本物に近いムナリモビールを購入できるAmazonや楽天市場のショップ

本物に近い形のモビールを売ってるショップを見つけたので、Amazonと楽天でそれぞれこちらに貼っておきます。

どうしても本物がいいという場合は、公認教具販売会社から直接買うといいと思います。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

とにかく手作りDIYで本物のムナリモビールに近づけたい!という人のために、あらゆる情報をまとめてみました。

この3つの方法が世の中にはあって、これらが混ざった情報があることも…。

情報が溢れる社会で本物を見分けるのが難しい時代ですよね。

ご自身の必要性に合わせて、家庭に合ったムナリモビールを作製してください。